Musica e fotografia condividono un potere: quello di cristallizzare un tempo. Alcune immagini non nascono per diventare iconiche, ma lo diventano – spesso loro malgrado – perché vengono associate a qualcosa di più grande, di più pubblico. È il caso delle copertine di album musicali che, oltre a veicolare un contenuto sonoro, hanno attraversato le epoche come segni visivi potenti, riconoscibili, perfino mitologici.

In molti casi si tratta di fotografie già esistenti, provenienti da archivi, reportage, servizi fotografici. In altri, di immagini pensate e realizzate su commissione. In entrambi i casi, sono fotografie che si sono caricate di senso ben oltre lo scatto.

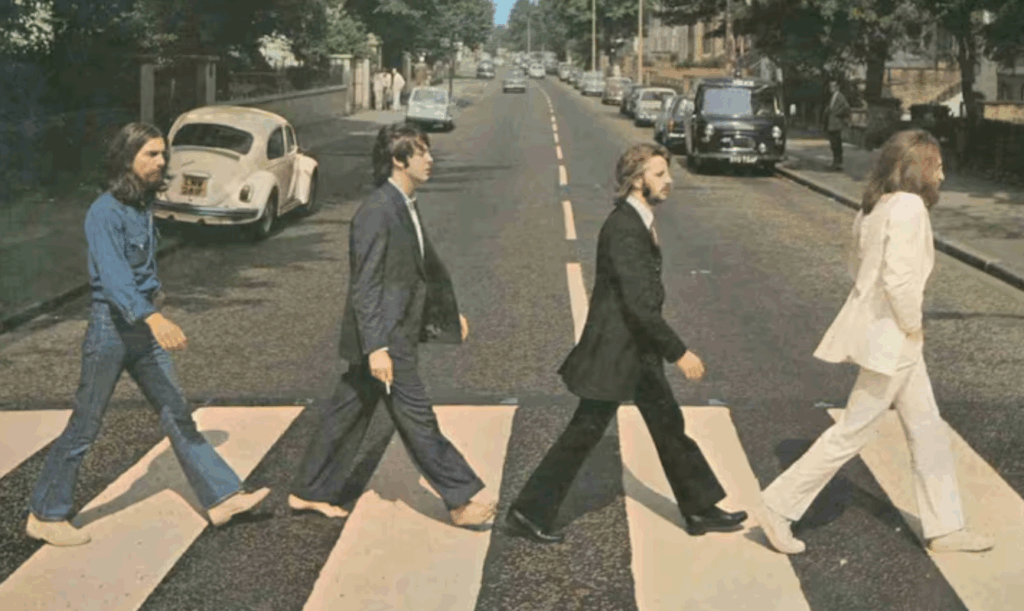

Abbey Road, The Beatles (1969)

Foto: Iain Macmillan

Forse la più replicata, parodiata e analizzata delle copertine. Uno scatto semplice: quattro uomini che attraversano una strada, il fotografo appostato su una scala a metà carreggiata. Eppure, Abbey Road è diventato un’immagine simbolica, quasi religiosa. L’intersezione fra un luogo reale (una strada di Londra) e un tempo preciso (gli ultimi Beatles) ha trasformato uno scatto da pochi minuti in icona globale.

Macmillan, fotografo scozzese, non era nuovo a lavori per Lennon e Yoko Ono, ma con questo scatto entra nella storia della fotografia popolare. Lo spazio diventa segno, la camminata liturgia, e la foto si sgancia dal suo supporto musicale per diventare un totem urbano.

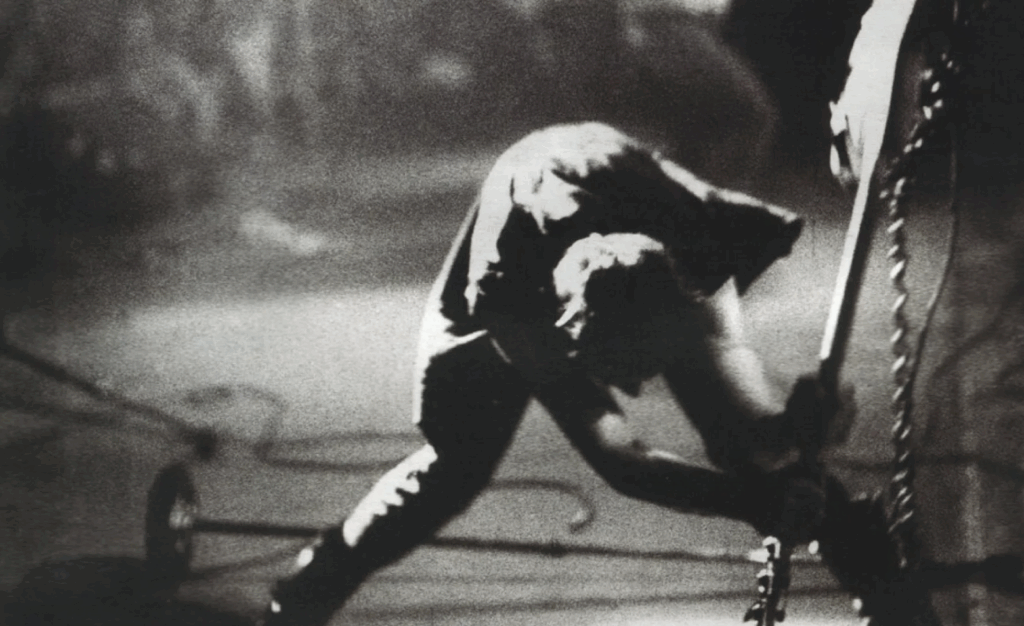

London Calling, The Clash (1979)

Foto: Pennie Smith

Paul Simonon sta per distruggere il basso. Pennie Smith è lì, sotto il palco, e scatta. La foto è mossa, sbagliata tecnicamente, troppo sfocata. Ma Smith la mostra lo stesso. I Clash la scelgono come copertina, ne fanno manifesto.

Quello scatto, realizzato durante un concerto a New York, diventa l’immagine della furia punk. Il gesto di distruzione diventa estetica. Ancora una volta, una foto nata per documentare viene decontestualizzata e resa monumento.

Il design della copertina, che riprende quello di Elvis Presley (1956), crea un cortocircuito: dalla nascita del rock alla sua autodistruzione.

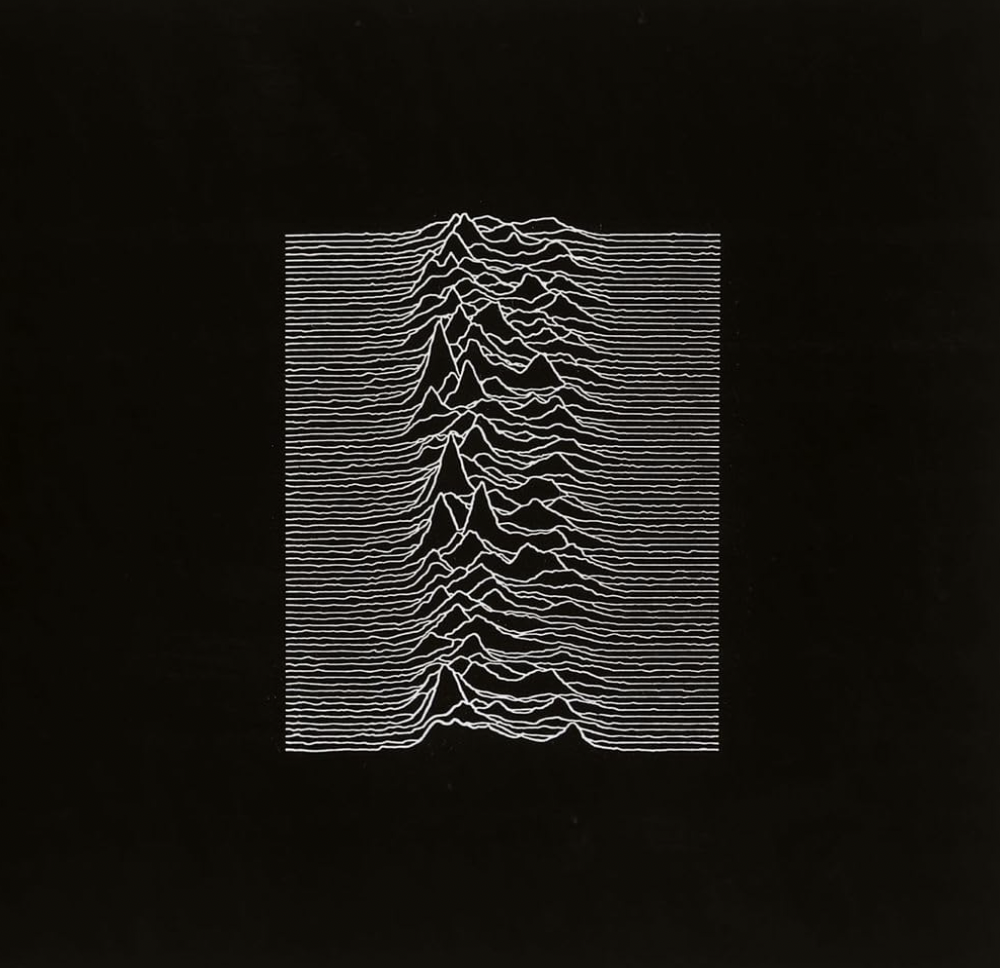

Unknown Pleasures, Joy Division (1979)

Fonte: Archivio scientifico (Cambridge Encyclopaedia of Astronomy)

Non è una fotografia, ma un’immagine analogica. Un tracciato di onde radio provenienti da una pulsar. L’idea fu del designer Peter Saville, che preleva un’immagine scientifica e la rende arte visiva. Il risultato è la totale astrazione: bianco su nero, ritmo e spazio, nessun volto, nessun corpo.

L’album diventa un oggetto visivo puro, al di là della musica. In questo caso l’immagine esisteva già, ma l’operazione grafica la trasforma in simbolo. È un caso emblematico di come gli archivi visivi possano essere riattivati e risemantizzati.

Nevermind, Nirvana (1991)

Foto: Kirk Weddle

Un neonato sott’acqua. Una banconota che galleggia. Lo sguardo è rivolto verso l’oggetto-desiderio. Weddle, fotografo californiano, realizza diversi scatti in piscina. Ne esce una delle immagini più forti degli anni ’90.

La foto è illeggibile senza la cultura che la circonda: il capitalismo, l’infanzia, la mercificazione, l’innocenza che si perde. È una copertina che ha generato polemiche, cause legali, dibattiti. Ma rimane un esempio potente di fotografia commerciale che diventa icona, al confine tra pubblicità, arte e provocazione.

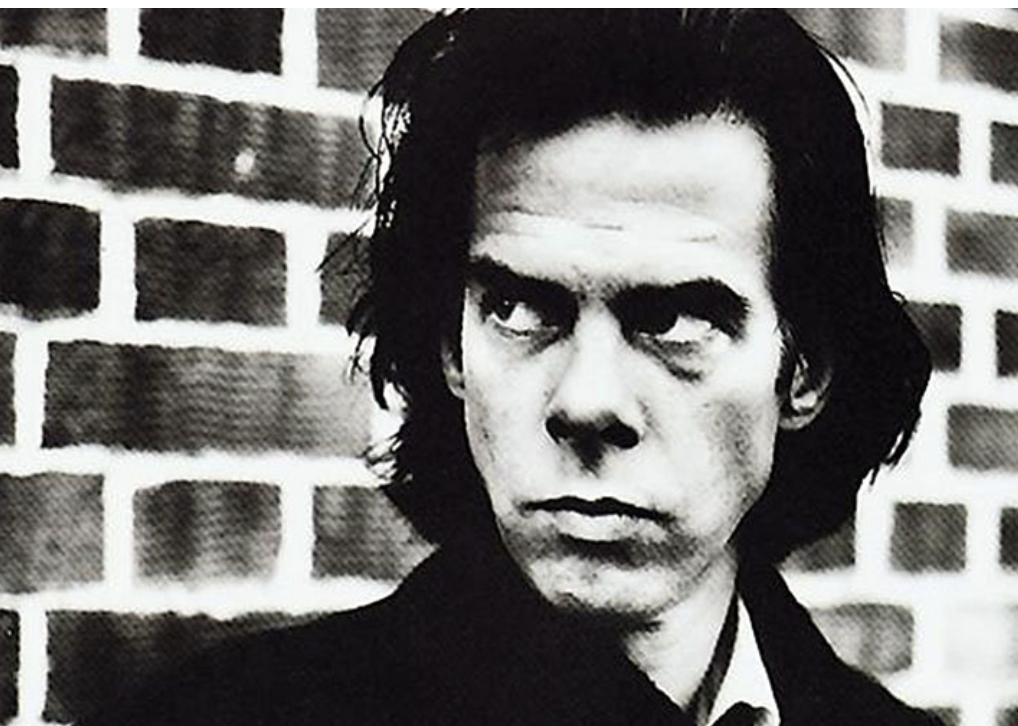

The Boatman’s Call, Nick Cave & The Bad Seeds (1997)

Foto: Anton Corbijn

Il ritratto è semplice. Bianco e nero, volto abbassato, atmosfera densa. Anton Corbijn, fotografo olandese, ha un rapporto profondo con la musica. Ha fotografato U2, Depeche Mode, Joy Division. Con Cave realizza immagini che parlano di introspezione, tempo sospeso, marginalità.

Questa copertina restituisce l’umore dell’album: cupo, lirico, meditativo. La fotografia non urla, non spettacolarizza. È un ritratto che lascia spazio all’ascolto, all’immaginazione. Ed è, proprio per questo, memorabile.

La fotografia musicale, nelle copertine, si muove spesso sul crinale tra documento e icona, tra casualità e costruzione. Alcune di queste immagini sono nate “per caso”, altre sono esiti di progetti complessi. Ma tutte raccontano un uso della fotografia che va oltre il reportage: la capacità di sintetizzare un tempo, un’energia, un mondo.

Per chi fotografa oggi, queste immagini sono un richiamo: lo scatto può vivere altrove, essere riattivato, trovare nuove forme. Una fotografia può diventare una copertina, ma anche un simbolo culturale.

Marco Sconocchia

Fotografo e docente. Scrive di fotografia come linguaggio e come strumento di racconto.